ChatGPTをはじめとする生成AIは、文章や画像を自動で生み出す技術として急速に広がり、仕事や日常のあらゆるシーンで注目を集めています。

「気になるけれど、何から始めればいいかわからない」

「自分でも使えるのか不安」

という初心者の声も少なくありません。

本記事では、そんな方に向けて、無料で試せるおすすめ生成AIツールや、実際に役立つ活用事例、そして始め方の基本ステップをやさしく解説します。

これを読めば、今日から生成AIを気軽に使い始められるはずです。

生成AIとは?基本の仕組みとできること

生成AI(Generative AI)とは、AIが大量のデータをもとに文章・画像・音声・動画を自動で生成する技術のことです。

近年はChatGPTなどのテキスト生成AIに加え、画像生成AIや音声・動画AIも登場し、私たちの身近な場面で活用が広がっています。

代表的な種類と利用シーンを整理すると、次のとおりです。

| 種類 | 主な機能 | 活用シーン(例) |

|---|---|---|

| テキスト生成AI | 文章作成、要約、翻訳、アイデア出し | メール・企画書作成、学習サポート、記事作成 |

| 画像生成AI | 写真・イラスト・デザインを生成 | 広告バナー制作、SNS投稿用画像、趣味のイラスト |

| 音声生成AI | 音声合成、ナレーション、翻訳音声 | 動画ナレーション、語学学習、アクセシビリティ対応 |

| 動画生成AI | 短い映像やアニメーションを生成 | プロモーション動画、プレゼン資料、エンタメ制作 |

このように生成AIは、ビジネスの効率化から日常の楽しみまで幅広く活用可能であり、今後ますます利用シーンが拡大していくと考えられます。

まず何をすればいい?生成AIを始める3ステップ

生成AIを始めるのは意外と簡単です。

難しい準備は必要なく、以下の3ステップを押さえれば誰でも今日から体験できます。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① アカウント登録 | ChatGPTやCanvaなど、無料で使えるツールに登録 | Googleアカウントやメールですぐに始められる |

| ② 出力を体験 | プロンプト(指示文)を入力し、文章や画像を生成 | 短い指示から試すと慣れやすい |

| ③ 活用シーンを探す | 仕事や日常に取り入れて継続利用 | メール文作成や趣味のイラスト生成など小さな場面から |

このように「登録 → 試す → 活用する」流れを意識することで、自然に生成AIを日常に取り入れられるようになります。

まずは気軽に1つの無料ツールを触ってみることから始めましょう

無料で試せるおすすめ生成AIツール

生成AIを試すなら、まずは無料で利用できる代表的なツールから触れてみるのがおすすめです。

種類ごとに特徴と向いているユーザー層を整理しました。

テキスト生成AIでは、ChatGPTがもっとも人気で、文章作成や要約など幅広く使えます。

Google Geminiも無料範囲があり、検索やリサーチと相性が良いのが特徴です。

画像生成AIは、デザインツールCanvaのAI機能が使いやすく、SNS投稿や資料用画像に便利です。

Bing Image Creatorはシンプル操作で高品質な画像を作れるのが魅力。

音声・動画AIでは、ElevenLabsが自然な音声合成に優れており、ナレーションや語学学習に適しています。

Runwayは一部無料で動画生成ができ、映像クリエイティブに挑戦したい人におすすめです。

自社にピッタリなIT製品やシステム開発会社が見つかる【発注ナビ】| 分類 | ツール | 特徴 | 向いているユーザー |

|---|---|---|---|

| テキスト生成 | ChatGPT(無料版あり) | 会話形式で文章作成・要約・翻訳など幅広く活用可能 | 初めて生成AIを試す初心者、ライティングや仕事効率化を求める人 |

| Google Gemini(無料利用範囲あり) | Google検索と連携、調べ物や情報整理が得意 | リサーチや情報収集を効率化したい人 | |

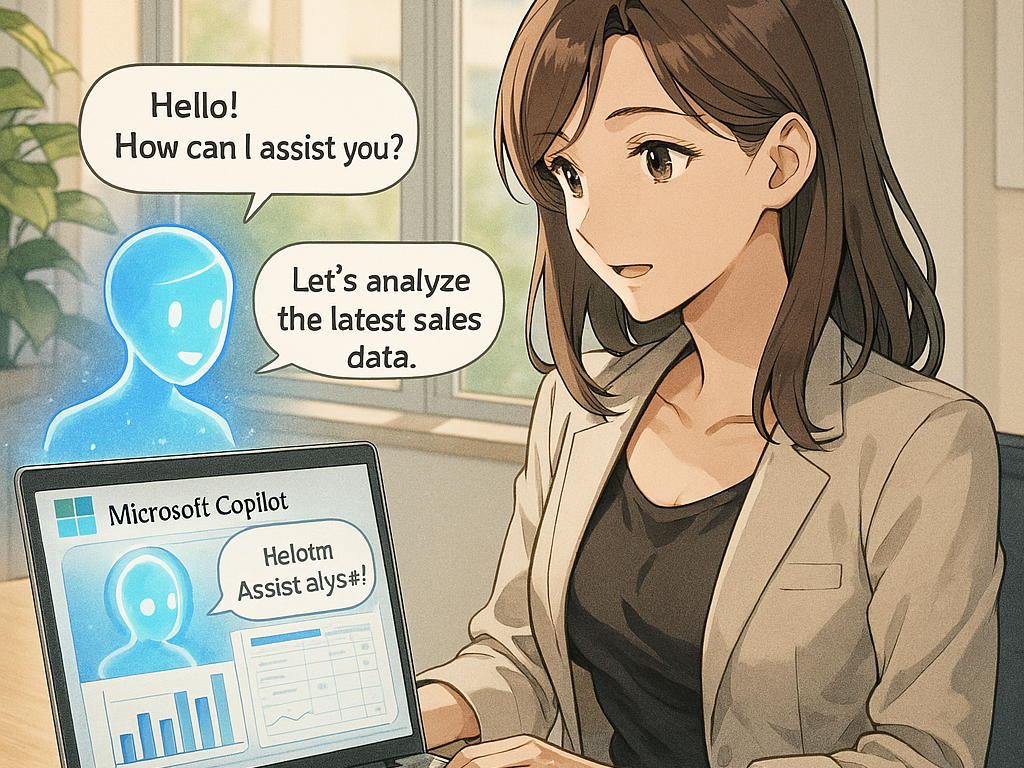

| Microsoft Copilot(無料版あり) | 会話形式で文章作成 有償版では各Officeアプリとの連携も可能 | Windows上で気軽に生成AIを試してみたい方 | |

| 画像生成 | Canva(AI画像生成機能) | デザインと組み合わせて使える、SNSや資料用に最適 | デザイン初心者、SNS投稿やプレゼン資料を作る人 |

| Bing Image Creator | シンプル操作で高品質な画像を生成 | すぐに画像生成を試したい人 | |

| 音声生成 | ElevenLabs | 自然な音声合成、ナレーションや翻訳音声に活用 | 動画制作者、語学学習者 |

| 動画生成 | Runway(一部無料) | 映像や短編動画をAIで生成 | 映像制作に挑戦したい人、クリエイター志望者 |

このように、文章・画像・音声・動画と幅広い無料ツールが揃っているので、自分の目的に合ったものから試すのが効率的です。

マイクロソフトのCopilotで無料で使える機能については、こちらを参考にしてみてください

活用事例|仕事と日常での使い方

生成AIは、仕事だけでなく日常生活でも幅広く活用できます。

仕事では、メールや企画書の下書き、マーケティング用のキャッチコピー作成、リサーチやアイデア出しの補助などに便利です。

一方で日常生活では、読書メモやニュース記事の要約、イラスト生成を活用した趣味活動、さらに語学学習のサポートとしても役立ちます。

このように「業務効率化」と「日常のちょっとした便利さ」の両面で取り入れると、無理なく継続できます。

| 活用シーン | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 仕事での活用 | メール・企画書の下書き | 定型文や文章構成を短時間で作成できる |

| マーケティング用コンテンツ生成 | 広告コピーやSNS投稿文をスピーディに作成 | |

| アイデア出し・リサーチ補助 | ブレインストーミングや調べ物の効率化に有効 | |

| 日常での活用 | 読書メモ・要約 | 本や記事を短時間で要点整理できる |

| イラスト生成で趣味活用 | SNSアイコンやオリジナル作品づくりに活用 | |

| 語学学習のサポート | 英会話練習や翻訳のチェックに役立つ |

このように、仕事では「効率化」、日常では「楽しみや学び」をサポートしてくれるのが生成AIの強みです。

最初は小さな活用から取り入れると、自然に生活や業務の一部になっていきます。

生成AIを活用するコツ(初心者が知っておくべきこと)

生成AIを上手に使うには、単に「試す」だけでなく、安全性と効果を高める工夫が欠かせません。

まず重要なのは「プロンプト(指示文)」の工夫です。

具体的かつ明確に書くことで、AIの出力精度は大きく変わります。

次に注意すべきは、生成された文章や画像の著作権、そして情報の信頼性です。

AIは正確さを保証しないため、事実確認は必ず行いましょう。

また、多くのサービスには無料版と有料版があり、利用制限や機能の違いがあります。

まずは無料版で試し、必要に応じて有料版を検討すると効率的です。

さらに、AIに入力する内容には個人情報や機密情報を含めないことも大切です。

セキュリティ面を意識することで、安全に活用できます。

| コツ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| プロンプトの工夫 | 指示文の書き方次第で精度が変わる | 具体的に条件を指定すると成果物の質が向上 |

| 著作権・信頼性の確認 | 生成物は必ず正しいとは限らない | 商用利用前は権利確認、情報は一次ソースで検証 |

| 無料版と有料版の違い | 利用回数や機能に制限がある | まず無料版で体験 → 必要に応じて有料版へ移行 |

| セキュリティと個人情報 | 入力内容が保存・学習に使われる可能性あり | 機密情報や個人情報は入力しない |

このように、「プロンプト力」と「安全な使い方」を意識することで、生成AIを安心かつ効果的に活用できるようになります。

よくあるトラブルと解決方法

生成AIを使い始めると、初心者の方はさまざまなトラブルに直面することがあります。

代表的なものとしては、ツールの選び方に迷う、プロンプトがうまく作れない、情報の正確性や著作権の不安があります。

これらの問題には、いくつかの解決方法があります。

まず、ツール選びに迷った場合は、無料で試せる代表的なサービス(ChatGPTやCopilotなど)から始めるのが安心です。

プロンプトがうまく作れない場合は、具体的かつ明確に条件を指定することで精度が向上します。

情報の正確性や著作権については、AIが生成した内容を必ず確認し、必要に応じて修正や引用元の確認を行うことが大切です。

自社にピッタリなIT製品やシステム開発会社が見つかる【発注ナビ】| よくあるトラブル | 解決方法 |

|---|---|

| どのツールを使えばいいかわからない | まずは無料で利用できるChatGPTやCopilotなどの代表ツールを試す |

| プロンプトがうまく作れない | 条件や目的を具体的に指定する(例:「初心者向けにわかりやすく説明して」) |

| 生成内容の正確性が不安 | 重要情報は一次情報で確認し、AI出力を鵜呑みにしない |

| 著作権や利用権が不明 | 商用利用前に権利を確認し、必要に応じて引用や加工を行う |

| 個人情報を入力してしまいそう | 機密情報や個人情報は入力せず、安全な範囲で利用する |

これらのポイントを押さえておくことで、初心者でも安全に、効率よく生成AIを活用することができます。

まずは小さなタスクから始め、トラブルが起きたら表の解決方法を参考に対処してみましょう。

まとめ|生成AIは無料で気軽に始められる

本記事では、生成AIを使いこなすための流れを「ツール選び → 小さく試す → 活用を広げる」という3ステップで紹介しました。

初心者におすすめなのは、まず無料で利用できる生成AIツールを1つ触ってみることです。

アイデア出しや文章作成など身近なタスクから始めることで、使い方のコツが自然と身につきます。

慣れてきたら、業務や学習に応用したり、有料版を導入してより高精度な機能を活用するのも次の選択肢です。

無料で試せる今こそ、生成AIを気軽に取り入れ、自分に合った活用法を見つけていきましょう。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① ツール選び | ChatGPT・Bing AIなど、無料で使えるサービスを選ぶ | 導入コストゼロで始められる |

| ② 小さく試す | 簡単な文章生成やアイデア出しで体験 | 小さな成功体験で慣れるのがカギ |

| ③ 活用を広げる | 業務効率化や学習支援に応用、有料版も検討 | 本格活用で成果につなげる |

👉 この流れに沿って始めれば、初心者でも無理なく生成AIを活用できるようになります