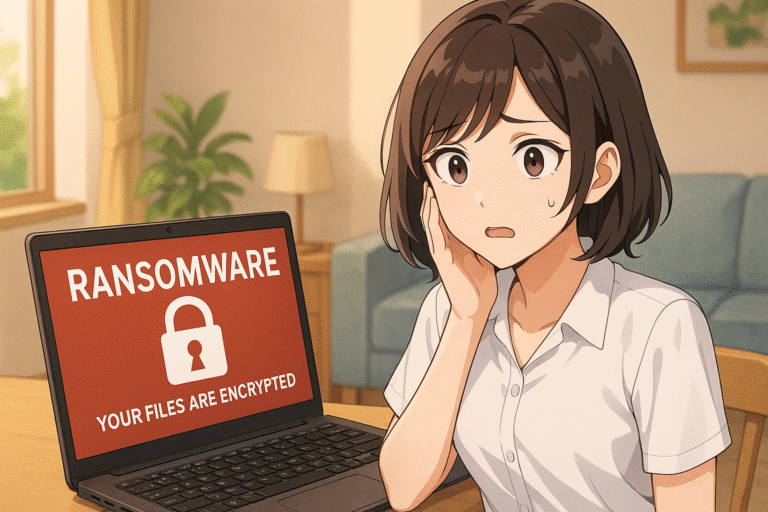

ランサムウェアとは、パソコンやスマートフォンのデータを勝手に暗号化し、「元に戻したければ金を払え」と要求する“身代金ウイルス”のことです。

近年は企業だけでなく、個人ユーザーを狙った攻撃も急増しています。

たとえば、家庭のPCが感染して写真や仕事のデータがすべて暗号化されたり、個人経営のショップが請求書データを人質に取られたりする被害が相次いでいます。

SNSのメッセージやメール添付から感染するケースも多く、「自分は大丈夫」と思っている人ほど危険です。

あなたの環境は本当に安全ですか?

ランサムウェアは、ウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれない場合もあります。

この記事では、個人が今すぐ実践できる「ランサムウェア被害を防ぐための7つの基本対策」を、最新の攻撃傾向とあわせて解説します。

読後には、「今日からできる防御の第一歩」が明確にわかるはずです。

ランサムウェアとは?仕組みと感染経路をわかりやすく解説

ランサムウェアとは、感染した端末のデータを暗号化して使用不能にし、復旧と引き換えに金銭(身代金)を要求するマルウェアです。

支払いをしてもデータが戻らない例も多く、極めて悪質なサイバー攻撃の一種といえます。

🔹主な感染経路はこの4つ

| 感染経路 | 概要 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| メール添付・リンク | 偽の請求書や配送通知メールを開くと感染 | 「.zip」「.exe」「.xlsm」など拡張子に注意 |

| ソフトウェアの脆弱性 | OSやアプリを更新していないと侵入される | 自動更新をONにして常に最新状態を保つ |

| リモートデスクトップ(RDP)不正アクセス | 弱いパスワードが狙われやすい | 複雑なパスワード+多要素認証を設定 |

| USBメモリなどの物理感染 | 外部デバイス経由で広がる | 不明なデバイスを接続しない |

感染すると、パソコンやスマホ内の写真・動画・文書・業務データなどがすべて暗号化され、アクセスできなくなります。

さらに、近年は「データを公開する」と脅して金銭を要求する二重脅迫型も増加しています。

代表的な攻撃例として、メールを悪用して感染を広げる「Emotet(エモテット)」や、暗号化と情報窃取を組み合わせた「LockBit」などが挙げられます。

これらは企業だけでなく、個人ユーザーのPCやスマートフォンも標的にしており、「誰にでも起こり得る脅威」です。

個人が実践すべき「7つの基本対策」

ランサムウェアの感染を防ぐには、「基本を徹底する」ことが最も効果的です。

特別な知識がなくても、日常の行動を少し見直すだけで被害リスクを大幅に減らせます。

以下の「7つの基本対策」をチェックし、自分の環境が守られているか確認しましょう。

🛡️個人が実践すべき「7つの基本対策」

| No | 対策 | 内容 | 実践ポイント |

|---|---|---|---|

| 1 | OS・ソフトを常に最新に保つ | OSやアプリの脆弱性を悪用されるのを防ぐ | 自動更新をONに設定 |

| 2 | 不審なメールを開かない | 添付ファイルやリンクから感染するケースが多い | 「請求書」「荷物」「アカウント停止」などの件名に注意 |

| 3 | 定期的にバックアップを取る | データを別の場所に保存しておくことで復旧が可能に | 外付けHDDやクラウドに定期保存、使用時以外は切断 |

| 4 | セキュリティソフトを導入する | ランサムウェア検知・防御機能で感染をブロック | 定義ファイルとソフトの更新を忘れずに |

| 5 | 公共Wi-Fi利用時はVPNを活用 | 無料Wi-Fi経由で通信内容を盗み見られるリスクあり | VPNで暗号化通信を行う |

| 6 | 多要素認証(MFA)を設定する | 不正ログインを防ぎ、乗っ取り被害を回避 | Google・Microsoft・SNSでも有効 |

| 7 | 家族・職場で情報共有を行う | 周囲の意識が低いと感染を広げるリスクが高い | ルールを話し合い、怪しいメールを共有 |

これらを継続的に実践することで、「感染しない」「被害を最小限に抑える」二重の防御が可能になります。

特に、バックアップ+最新アップデート+不審メール対策の3つは最重要。今日からできるセキュリティ習慣として、ぜひ取り入れましょう。

もし感染したら?やってはいけない行動と正しい対処法

ランサムウェアに感染しても、焦らず冷静に対応することが最も重要です。

誤った行動は被害を拡大させる恐れがあります。

🚫 絶対にやってはいけない行動

| NG行動 | 理由 |

|---|---|

| 身代金を支払う | 支払ってもデータが戻る保証はなく、再び標的にされる可能性あり |

| 怪しい復号ツールを使う | 偽ツールでさらなる感染・情報漏えいの危険 |

| 感染端末を使い続ける | 他のPCやネットワークに被害が拡大する恐れ |

✅ 感染直後にやるべき「5つの対処ステップ」

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | ネットワークを切断する | Wi-FiやLANケーブルを外して拡散防止 |

| 2 | 他の端末を確認する | 同じネットワーク上のPCやスマホを停止 |

| 3 | 警察に相談する | 都道府県警「サイバー犯罪対策課」へ通報 |

| 4 | 専門業者・セキュリティベンダーに連絡 | 感染状況の調査や復旧支援を依頼 |

| 5 | 被害状況を記録 | メッセージ画面や感染日時をスクリーンショットで保存 |

🧭 復旧の進め方と注意点

🔄 再発防止のポイント

感染してからではなく、感染前の備えと意識が被害を最小限に抑える鍵です。

被害を「未然に防ぐ」ための日常習慣

ランサムウェアの脅威を完全に排除することは難しいものの、「日常のちょっとした習慣」で感染リスクを大きく減らすことができます。

ここでは、誰でも今日から実践できる「サイバー防災」の基本習慣を紹介します。

まず大切なのは、「自分は大丈夫」と思わないこと。

日々のメールチェックやSNS投稿、ファイル共有など、何気ない行動の中にもリスクは潜んでいます。

たとえば、不審なリンクを開かない・怪しい添付ファイルをダウンロードしないなどの基本を徹底しましょう。

また、SNSやクラウドストレージを利用する際は、プライバシー設定を見直し、共有範囲を必要最小限にすることが重要です。

定番のセキュリティソフト ノートン 360さらに、家族や職場のチーム内で「セキュリティルール」を共有し、全員が同じ意識で守れる環境をつくりましょう。

以下の表は、日常的にできる「サイバー防災」習慣をまとめたものです。

【日常でできるサイバー防災習慣】

| 分野 | 実践内容 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| メール | 不審な添付ファイル・リンクは開かない | 偽装メールによる感染を防止 |

| SNS | 投稿前に公開範囲を確認する | 個人情報の流出・悪用を防ぐ |

| パスワード管理 | 定期的に変更し、使い回さない | 不正アクセスのリスクを軽減 |

| バックアップ | 月1回以上、外部メディアにも保存 | データの復旧を容易にする |

| ソフト更新 | OS・アプリを最新状態に保つ | 脆弱性を悪用されにくくする |

| 家族・チーム共有 | セキュリティルールを文書化 | 全員の意識と行動を統一する |

| 緊急対応訓練 | 感染時の初動をシミュレーション | いざという時に慌てず対応できる |

ランサムウェア対策の基本は、特別な技術よりも「日々の意識」と「習慣づくり」です。

メール・SNS・パスワードといった日常の行動を少し見直すだけで、被害を大幅に減らすことができます。

家族やチーム全体でルールを共有し、セキュリティ意識を「生活の一部」にすることが、最大の防御策です。

最新事例紹介(2025年の注目ケース)

2025年に入ってからも、ランサムウェアによる被害は国内外で後を絶ちません。

特に教育機関や医療機関、そして大企業までもが標的となり、業務停止や個人情報流出など深刻な被害が報告されています。

以下は、2025年に注目された主なランサムウェア被害事例です。

【2025年の主なランサムウェア被害事例】

| 被害対象 | 攻撃の手口 | 被害内容 | 復旧までの期間・影響 |

|---|---|---|---|

| 国内教育機関(複数校) | 教職員宛の偽メールによる感染(Emotet系) | 学生情報・成績データが暗号化、授業システム停止 | 約2週間で一部復旧、完全復旧まで1か月 |

| 医療機関(首都圏) | 外部委託業者経由の不正アクセス | 電子カルテシステム停止、診療遅延 | 約3週間で再稼働、患者情報漏えいの可能性 |

| アサヒビール(国内大手企業) | 社内ネットワーク経由の攻撃(LockBit 3.0) | 生産・物流システムが一時停止 | 約10日で主要機能回復、被害額数億円規模 |

| アスクル株式会社 | ??? | 顧客データ暗号化、ECサイト一部停止 | 約2週間で再開、影響は国内外に拡大 |

| 海外医療機関(米国) | 医療機器の脆弱性を悪用 | 手術スケジュール停止、医療データ流出 | 約3週間で復旧、身代金要求額は約500万ドル |

これらの攻撃に共通しているのは、「標的型攻撃」と「業務への影響を最大化する狙い」です。

攻撃者は単なる金銭目的だけでなく、組織の信用失墜やデータ窃取を目的とするケースも増えています。

特に、バックアップがネットワーク上にある場合、同時に暗号化されるリスクが高まっており、物理的に切り離したバックアップ体制が求められています。

2025年も、ランサムウェアは進化を続けています。

教育機関や医療機関のように「社会的に止まってはいけない」組織が狙われ、被害額や復旧期間が長期化する傾向があります。

攻撃の目的は金銭だけでなく、情報流出や混乱の拡大にも及びます。

企業・個人を問わず、「自分は狙われない」と思わないことが最大の防御です。

定期的なバックアップ、最新のセキュリティ更新、そして日常的な警戒意識が、ランサムウェアの被害を最小限に抑える鍵となります。

まとめ:「備えが最大の防御」小さな対策が大きな被害を防ぐ

ランサムウェアは、一度感染してしまうとデータの復旧や損害対応に多大な時間と費用がかかります。

だからこそ、「感染してから」ではなく「感染する前」に備えることが何よりも大切です。

本記事で紹介した「7つの基本対策」は、どれも特別な技術を必要としない、誰でも今日から始められる行動ばかりです。

- OSやソフトを常に最新に保つ

- 定期的なバックアップを習慣化する

- 不審なメールやリンクを開かない

- 強力なパスワードを設定し、使い回さない

- セキュリティソフトを導入・更新する

- 家族やチームでルールを共有する

- 感染時の初動対応を知っておく

これらの小さな積み重ねこそが、重大な被害を防ぐ最大の防御になります。

さらに、サイバー攻撃の手口は日々進化しています。

今日の「安全」も、明日には古くなるかもしれません。

常に最新の情報をキャッチし、セキュリティ意識を“アップデートし続ける”ことが、安心してデジタル社会を生きるための基本姿勢です。

ランサムウェア対策の本質は、「感染してから慌てる」のではなく「普段から備える」ことにあります。

今回紹介した7つの基本対策を日常に取り入れることで、あなたの大切なデータと時間を守ることができます。

サイバー攻撃は進化し続けますが、私たちもまた「学び続け、備え続ける」ことで、被害を未然に防ぐことができるのです。

まさに──備えこそが最大の防御です。